株式会社大検が行っている各種非破壊検査の中で、最多の実績を有するのが放射線透過試験です。大検ではX線(エックス線)、γ線(ガンマ線)を用いた放射線透過試験に対応しています。

当ページでは放射線透過試験の原理やメリット等をお伝えするとともに、X線担当者とγ線担当者がそれぞれの違いや試験方法について解説します。

放射線透過試験(RT)とは

放射線透過試験(RT:Radiographic Testing)は、放射線を用いて試験体の内部の状態を調べる非破壊検査です。

医療分野で確立されたレントゲンの原理を工業分野へ応用。内部のきず・異物・埋設物などを精度高く可視化できるというメリットにより、最も汎用的な非破壊試験方法として活用されています。

試験対象は、各種の工業製品や材料、土木建築物、プラント設備など幅広く、部分としては特に溶接部の内部きずの検出に多く用いられています。

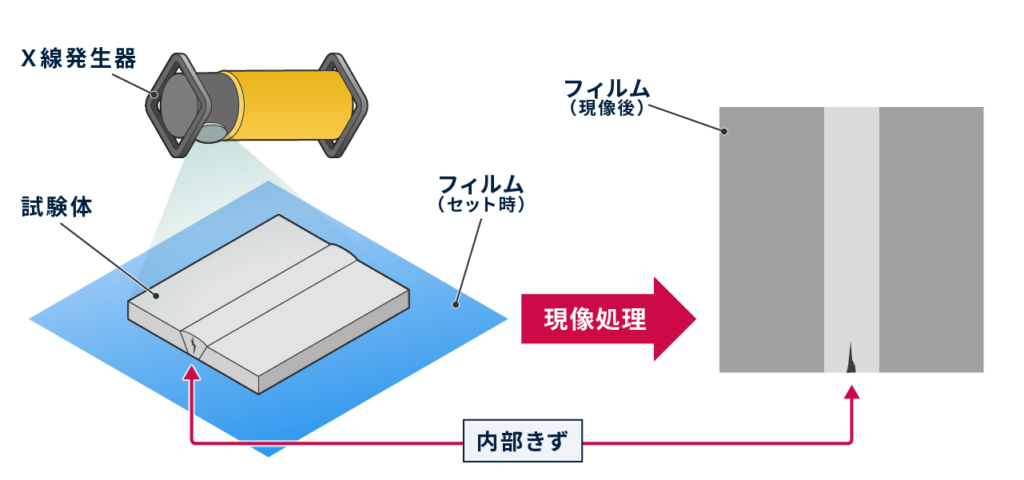

放射線透過試験の原理

放射線の性質

物質を透過する性質

写真フィルムを感光させる性質

を利用し、試験体内部の状態を撮影像としてフィルムに記録します。

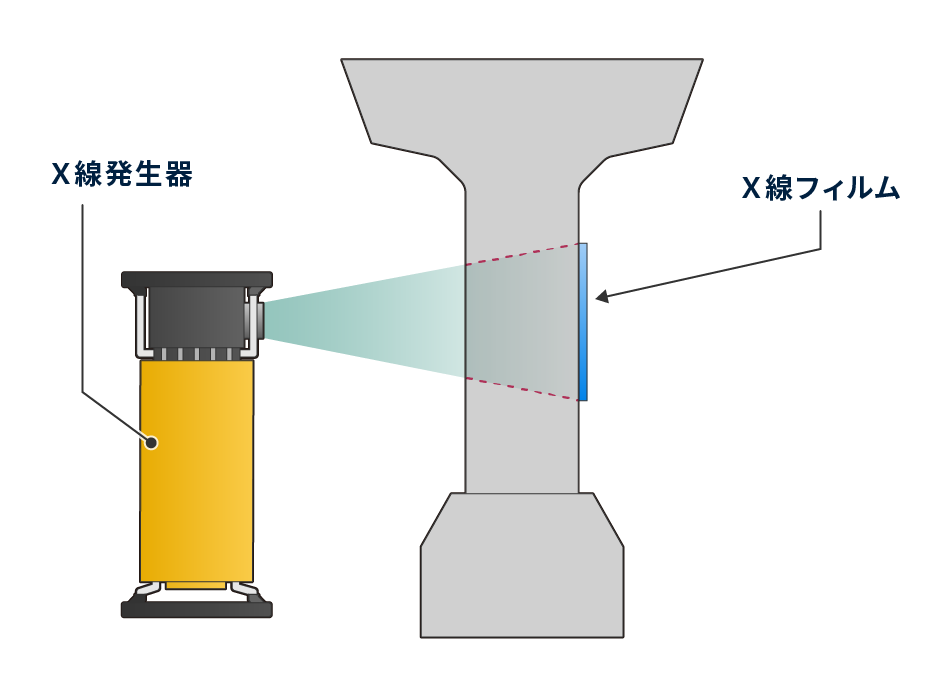

【イメージ図】

放射線透過試験には、物体を透過する能力の高い放射線(電磁波)であるエックス線(X線)やガンマ線(γ線)を用います。

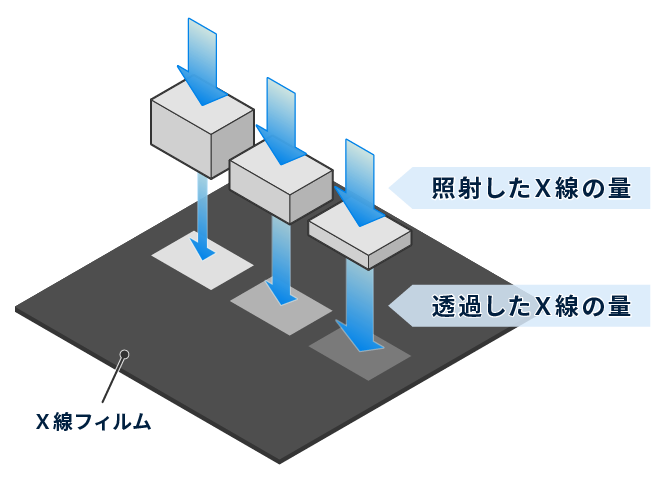

物体に放射線を照射すると放射線は物体を透過しますが、物体の厚さに応じて減衰します。(物体の比重や、放射線を照射してからの時間も減衰量に関係します)

フィルムに到達した放射線量が多い箇所ほどフィルムに黒く写り、全体として濃淡のある画像となり、内部のきずや構造を可視化することができます。

試験体が薄いほどフィルムに到達する放射線量が多い

例えば、鋼材の減肉箇所や不均質などがわかります。

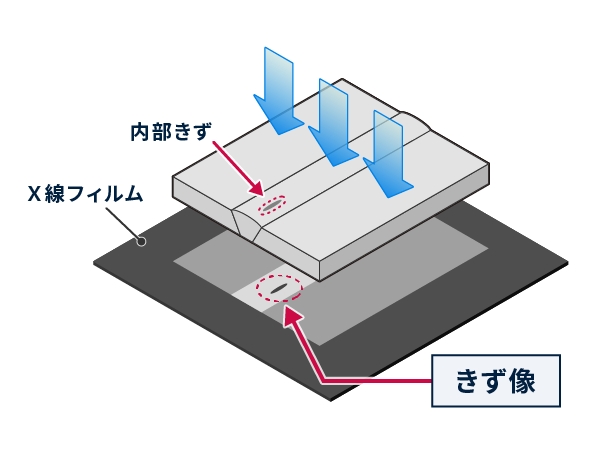

試験体の内部に空洞やきずがあれば、その箇所は放射線がよく透過する

例えば、溶接線のきず(ブローホール、融合不良、溶け込み不良、スラグ巻き込み等)や、コンクリート内部の埋設物や状況(配筋、鉄筋径、伝送管、PC鋼線、シース管、空洞等)がわかります。

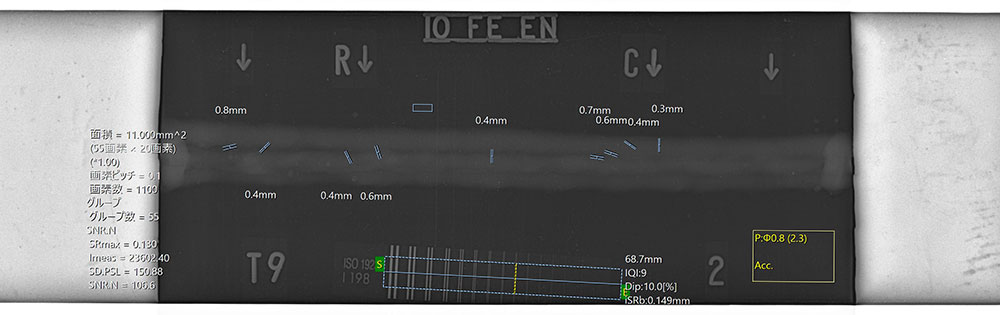

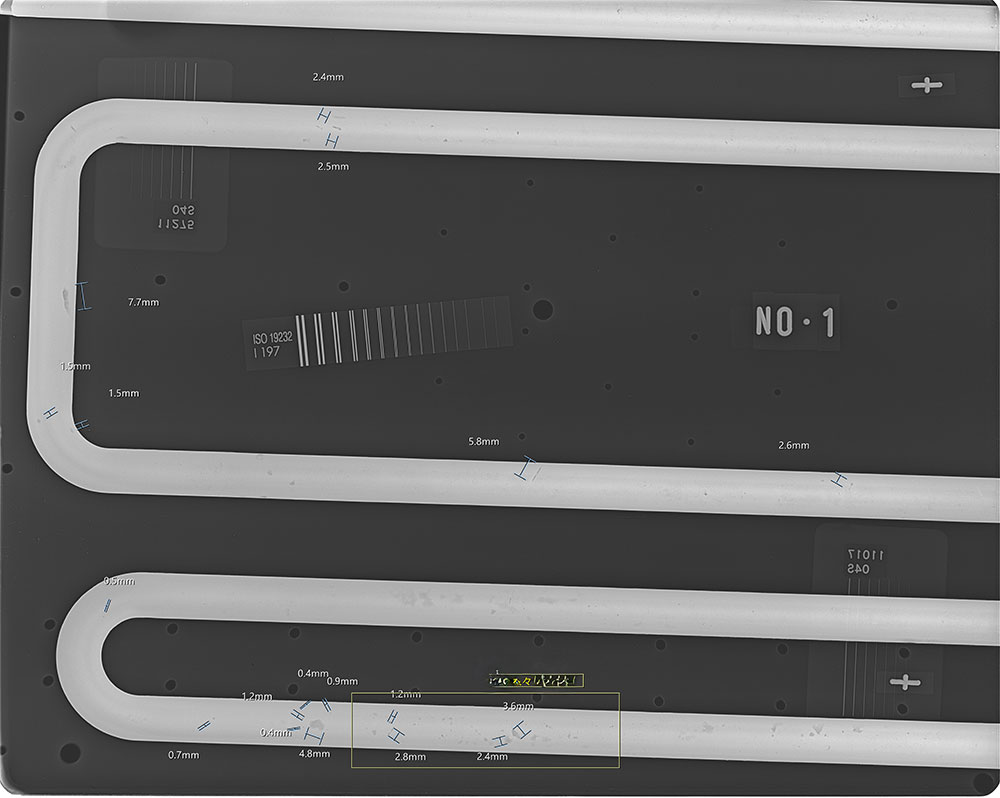

放射線透過試験の撮影例(X線)

大検では、JIS規格、ASME規格、JSME規格、ISO規格での撮影に対応しております。

放射線透過試験のメリット

試験品の材質や形状を問わない

金属・非金属を問わずほぼあらゆる材質に適用できます。

ただし、比重の高い材質(鉛をはじめ、ニッケル合金のインコネルやハステロイなど)に対しては放射線の透過能力が低下するため試験の難易度が上がります。

形状が複雑な鋳鋼品や溶接部にも適用できます。

表面に塗膜、錆、浮きなどがあっても撮影可能です。

試験結果が目で見てわかりやすく、保存性も良い

放射線透過試験の結果は、現像したフィルムに写し出された画像を目視で確認して判定します。試験結果を数値や波形で表す試験(超音波探傷試験など)と比べて視覚的にわかりやすいというメリットがあります。

フィルムは適切に管理すれば長期間保存できます。フィルムは薄いためスペースも取りません。

検出しやすいきずと、検出しにくいきず

検出しやすいきず

放射線透過試験で検出しやすいきずは、放射線の進行方向に奥行きのある内部きずや、ブローホールのような体積をもつきずです。

検出しにくいきず

放射線透過試験で検出しにくいきずは、面状きずや、比重差が小さい異物です。

また、試験結果が二次元の情報(平面図)となるため、きずの深さなどの情報は得にくいです。

放射線透過試験の留意点

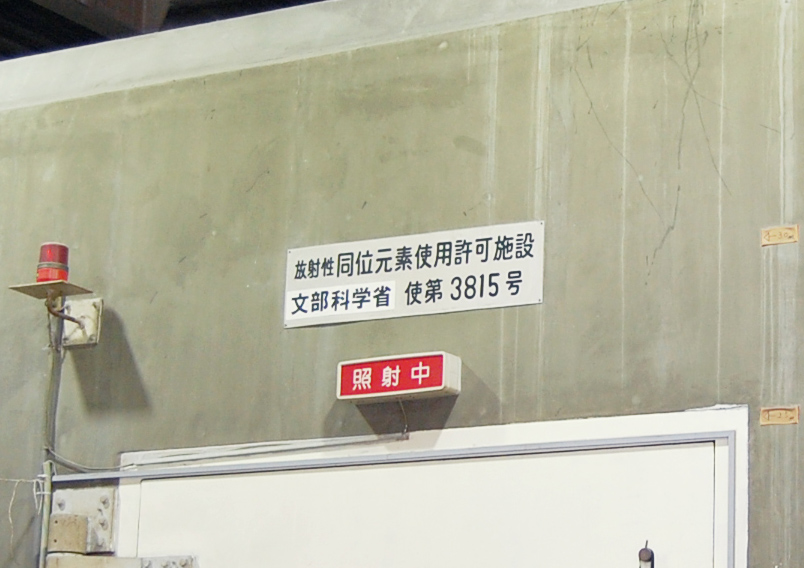

法令に基づいた安全管理が必要

放射線透過試験を行う際には、放射線障害防止のため関係者以外の立ち入りを制限し、かつ作業者の被ばく管理を適正に行うことを目的とした「管理区域」の設定及び、有資格者による安全管理が必要となります。

試験体の両面に空間が必要

放射線を照射する装置とフィルムの間に試験体を配置する必要があるため、「試験体の前面に装置を設置できるスペースがあり、試験体の背面にフィルムを設置するスペースがある」ことが条件となります。

撮影枚数が多いほどコストがかかる

試験費用(撮影料等)に加えてフィルム代が必要となるため、撮影枚数が多いほど費用が高くなります。

試験品や試験の目的(何がわかれば良いのか)によっては超音波探傷試験で対応できることもありますので、コスト面についてもまずはお気軽にご相談ください。

放射線透過試験を行うために必要な資格

放射線を使用するために必須となる必置資格〈国家資格〉

放射線取扱主任者

放射性同位元素を取り扱う事業所において、放射線障害の発生を防止するために法律で義務付けられている監督者の資格です。

エックス線作業主任者

エックス線発生装置を用いて放射線透過試験を行うにあたり、エックス線による障害の防止の直接責任者として管理区域ごとに必要となる資格です。

ガンマ線透過写真撮影作業主任者

ガンマ線照射装置を用いて放射線透過試験を行うにあたり、ガンマ線による障害の防止の直接責任者として管理区域ごとに必要となる資格です。

非破壊検査技術者としての資格〈民間資格:(一社)日本非破壊検査協会〉

放射線透過試験(レベル1〜3)

JIS Z 2305 に基づく認証制度により、放射線透過試験の知識や技量を証明する資格です。

― 大検の保有資格者数 ―

| 第二種 放射線取扱主任者 | 3名 |

| エックス線作業主任者 | 22名 |

| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 12名 |

| 放射線透過試験レベル3 | 8名 |

| 放射線透過試験レベル2 | 16名 |

X線とγ線の違い・使い分け

X線とγ線の違い(発生源や装置による違い)

エックス線(X線)

X線発生装置を用いてX線を発生させます。電源が必要で、電源を入れて照射ボタンを押さなければ放射線は発生しません。

X線発生装置は移動が容易なため、持ち込み検査・出張検査のどちらにも対応できます。出張現場で撮影する際は、X線管の焦点から基本的に5m以内を立入禁止区域とします。

【X線の撮影状況】

ガンマ線(γ線)

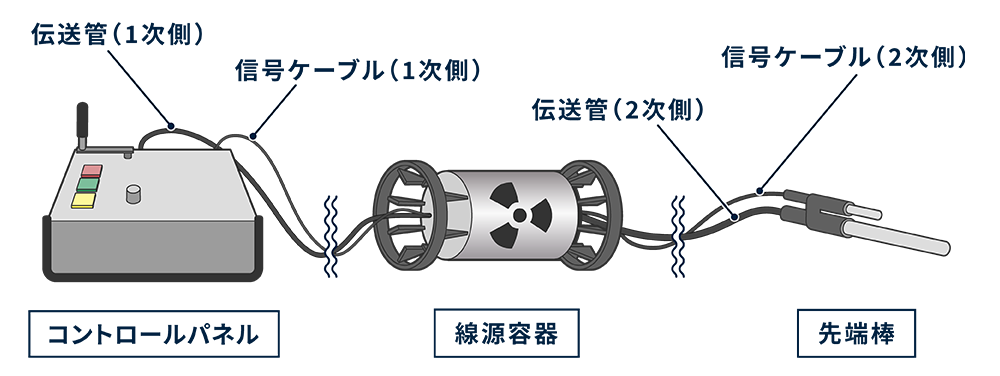

γ線源としてイリジウム(192Ir)やコバルト(60Co)などの放射性同位元素をホルダーに収納した「密封線源」を用います。線源は常に全方向に放射線を発しているため、放射線を遮蔽する鉛などの材質でできた線源容器に格納して保管します。

試験も放射線を遮蔽する専用照射室で行う必要があります。技術者は密封線源が格納された状態で試験部位に合わせてセットし、照射室の外に出て扉を閉め、コントロールパネルで遠隔操作を行います。

γ線は基本的に専用照射室での試験となるため、持ち込み検査のみ対応となります。(密封線源を移動させるには事前の届出など手続きが必要です)

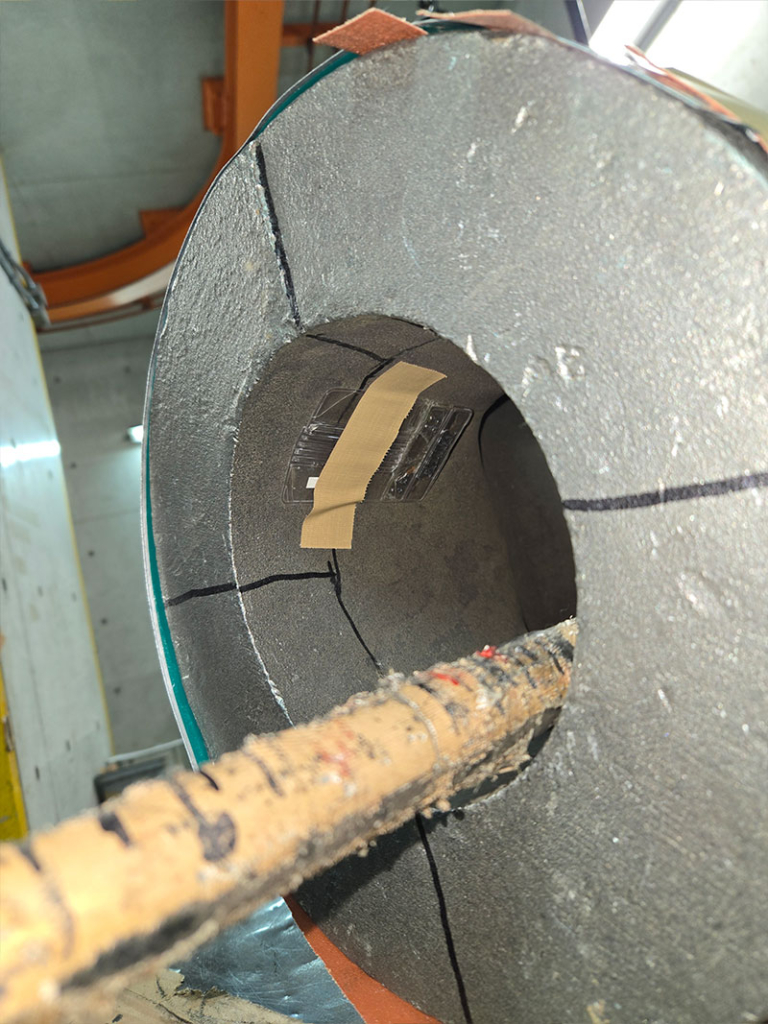

γ線は線源が小さいため、狭小箇所や管内部からの撮影も可能です。

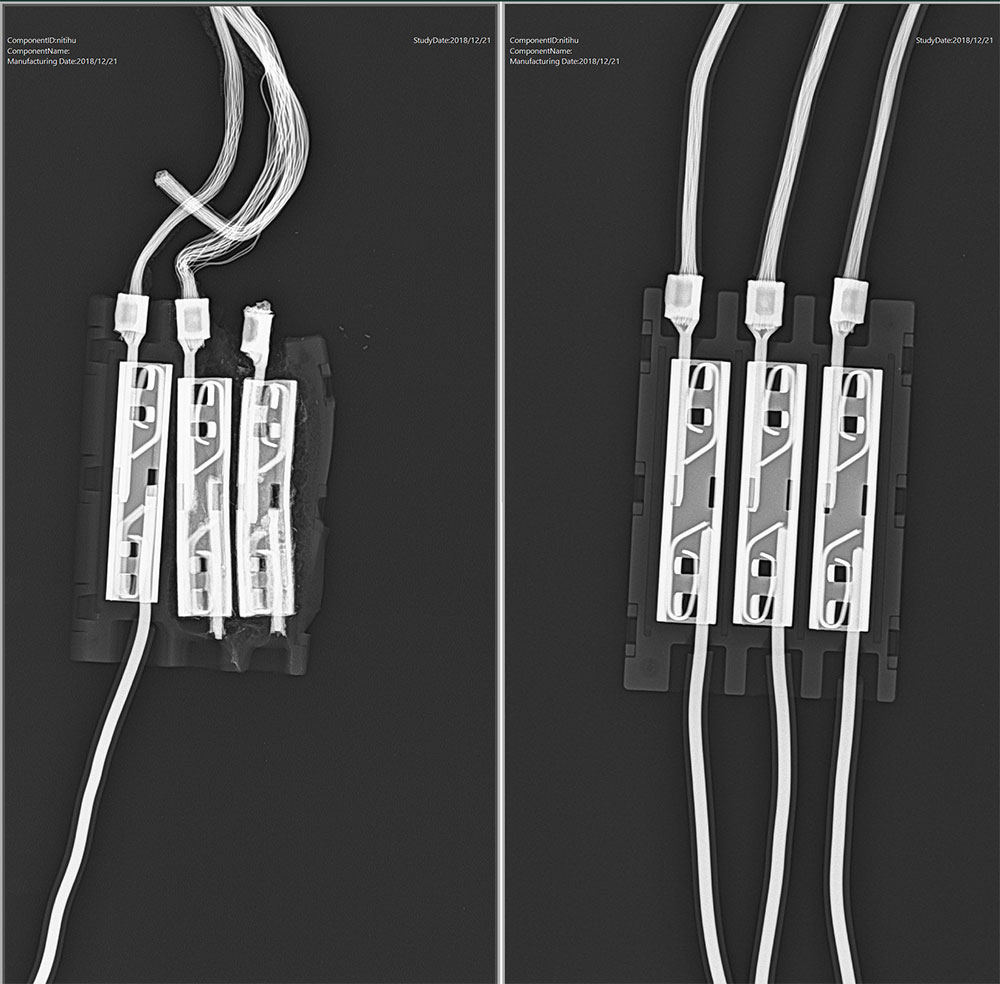

【γ線による内部線源撮影状況】

X線とγ線の使い分け

X線よりもγ線のほうが放射線のエネルギーが強い(透過力が強い)ため、例えば試験体の厚みに応じて使い分けます。

【検査可能な肉厚例】

| X線 | γ線 | |

| 炭素鋼、ステンレス | 最大40mm | 最大100mm以上 ご相談 |

| 鋼(鉄) | 最大70〜80mm | 最大100mm以上 ご相談 |

| 銅合金 | 最大30mm | 最大100mm以上 ご相談 |

| アルミニウム合金 | 最大100mm | 最大300mm |

| コンクリート | 最大350〜400mm | ― |

【用途例】

| X線 | γ線 |

X線

| γ線

|

お客様指定の要領書により、一つの製品の試験でX線とγ線を使い分けるケースもあります。

放射線透過試験の設備

放射線透過試験を行うためには、放射線(X線またはγ線)を発生させる装置と現像設備が必要になります。大検では出張検査(X線)の際に現場で現像できるよう現像車も保有しています。

【現像車】

大検では出張検査(X線)用の現像車3台を保有しています。

持ち込み検査を行うには、専用照射室が必要になります。

大検では撮影用の照射室(イリジウム1台)を備えており、γ線については協力工場照射室(イリジウム2台、コバルト2台)での持ち込み検査も行なっております(大検の技術者が撮影)。詳しくはお問合せください。

放射線透過試験の手順(X線・γ線)

X線透過試験の手順

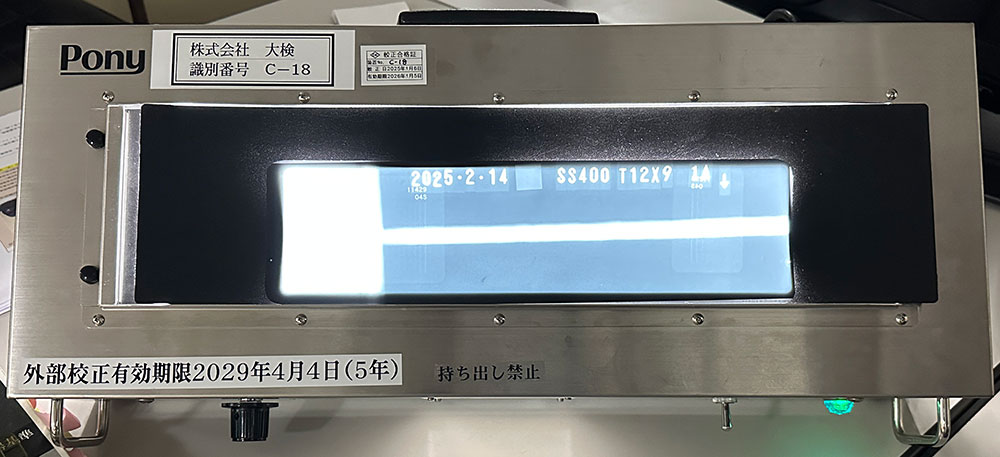

テストピースを用いてX線透過試験の手順をご説明します。社屋内の照射室と暗室での試験例となります。

①試験体とX線装置を設置します。

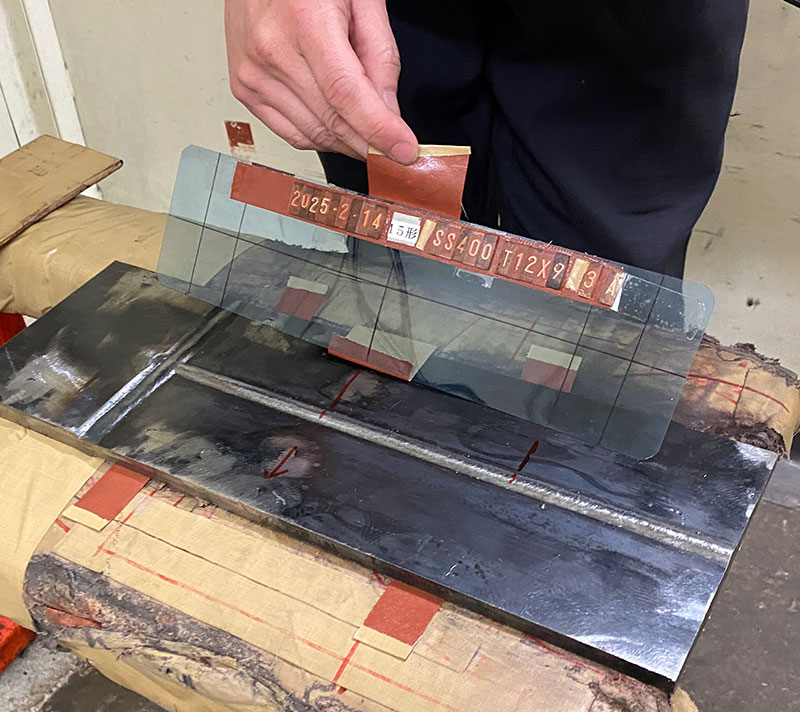

試験体を配置する際、試験体の表面(X線を照射する側)に透過度計を貼り付けます。透過度計は透過写真の像質を客観的に評価するために必要です。

②フィルムを装填したカセットを試験体の背面に密着させます。

この時、試験体とフィルムカセットの間にフィルムマークを挟みます。フィルムマークは日付やフィルム記号、試験体ナンバー、試験部の有効長など、お客様ご指定の情報を透過写真に写し込むために必要です。

次に、フィルムカセットの上に、天井や壁等に当たって発生する散乱線を低減するための遮蔽体をセットして準備完了となります。

③X線を照射します。

照射室の扉を閉め、室外のコントローラーでX線を照射します。

適切な照射時間は試験体の厚みや材質、またX線装置の管電圧などによって異なります。

④フィルムを回収して暗室で現像します。

写真の現像と同様に、光を遮断した暗室で現像作業を行います。現像液、停止液、定着液の順にフィルムを漬けて、水洗いし、乾燥させます。

⑤現像したフィルムを観察器で目視チェックし、きずを検出します。

シャウカステンと呼ばれる観察器にフィルムをセットして試験結果を観察・評価し、撮影条件や試験結果などを記載した報告書とフィルムをお客様へ提出します。

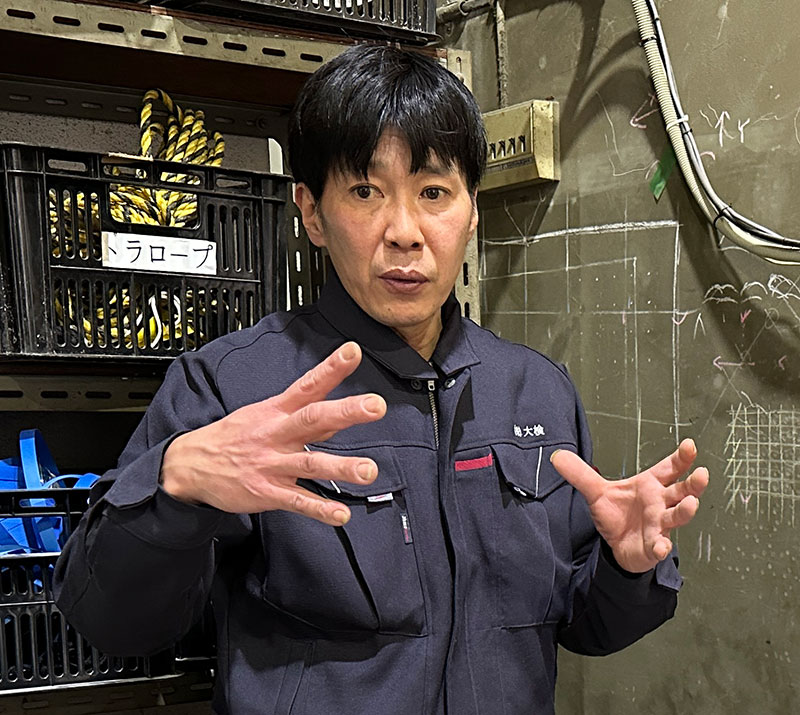

X線担当者より

私は大検に入社してから約7年、主にX線透過試験を担当しています。

X線は持ち込み検査も多いですが、どちらかといえば出張検査が多いです。

出張検査では、品物の移動が困難な大型品の検査が多いですね。例えば高圧ガスタンクの鏡板や原子炉設備の圧力容器の溶接線などを撮影します。

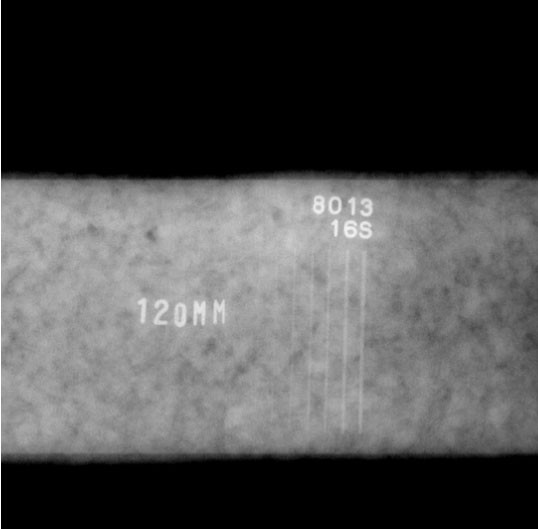

出張案件では、コンクリートの内部調査もあります。一番多いのはエアコンの配管を通すためのコア抜き、つまりコンクリート壁に孔を空けるための事前調査です。

孔を空けたい箇所のコンクリート壁内部に鉄筋や電線などがないかをX線で撮影します。現像フィルムを確認して、撮影箇所の壁にマーキングすることでコア抜き可能な位置、もしくは不可の位置を示します。

コンクリートは厚みがあるため、照射したX線の広がりにより撮影画像と実際の位置や寸法に誤差が生じます。マーキングの際はその誤差に考慮する必要があります。

γ線透過試験の手順

γ線専用照射室で行う持ち込み検査の基本的な手順をご説明します。

※放射性同位元素の防護の理由から、照射室内はお見せできません。

【手順】

① 専用照射室内に試験体を設置し、先端棒の位置調整及びX線透過試験と同様に、透過度計・フィルムマークとフィルムをセットします。

② 室外へ出て扉を閉め、コントロールパネルで照射時間を設定します。

③ 線源容器から先端棒の先端まで線源を送り出します。

④ 線源が先端に到達したら、タイマーがカウントダウンを開始します。

⑤ 予め設定した時間が経過すると自動的に線源が引き戻されます。

⑥ 線源容器に線源が格納されていることを確認し、フィルムを回収します。

⑦ あとはX線と同様です。暗室でフィルムを現像処理し、観察・評価し、報告書とフィルムをお客様に提出します。

【γ線試験例】

鋳物のバルブ(仕切弁・ゲートバルブ)

開先:2箇所

弁座周辺部:2箇所

フランジ押湯切断部:1箇所

上画像は、押湯切断部を撮影するためのセッティング(先端棒の位置)です。

γ線担当者より

私は12年ほど前からγ線透過試験を専門にしています。

γ線では、鋳物業者様、バルブメーカー様からのご依頼で鋳物バルブの品質試験をすることが多いです。肉厚160mm・重量1tなどの大型バルブの検査をさせていただくこともありますし、JSMEの全面撮影など1箇所でも撮り漏れてはならない撮影もあり、集中力が要求されます。

バルブの種類や構造、仕組み、きずが入りやすい箇所などの知識もある程度必要になります。自分で調べるのはもちろんですが、お客様に教えていただくことも多く、お客様との会話、コミュニケーションを大切にしています。

撮影方法・判定基準は基本的にお客様が指定されますが、ご相談を受けた場合はご提案させていただいております。新規のお客様からのご依頼で初めての検査時に「どこを調べれば良いか?」というご質問をいただくこともあり、鋳造方案をお聞きするなどした上で、きずが入りやすい部分を予想してご検討いただいております。

ニッチなご依頼にも対応させていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談・お問い合わせください。

― デジタル放射線透過試験(DRT)も大検にお任せください ―

大検では、デジタル放射線透過試験(DRT)も積極的に活用しております。

2017年にDRTの規格であるJIS Z 3110が制定されたことを受け、弊社は他社に先駆けてCR(コンピューテッド・ラジオグラフィ)システムを導入し、DRTのノウハウを蓄積してまいりました。

DRTをご検討の際は、ぜひお声がけください。

解説者

株式会社大検 技術部 検査課 主任

高柳 大輔

X線透過試験担当

2018年〜

―〈放射線透過試験関連資格〉―

エックス線作業主任者

放射線透過試験レベル2(RT2)

株式会社大検 技術部 検査課 主任

植村 裕祐

γ線透過試験担当

2012年〜

―〈放射線透過試験関連資格〉―

エックス線作業主任者

ガンマ線透過写真撮影作業主任者

放射線透過試験レベル2(RT2)

―〈その他の非破壊検査資格〉―

磁気探傷試験レベル2(MT2)